歯周治療について

歯周病は、歯周ポケットにたまった歯垢内の細菌が原因で発症し、痛みのないまま進行する沈黙の病気です。重度になると歯を支える骨が溶け、最終的に歯が抜けることもあります。予防・早期発見・早期治療が重要で、当院では定期健診を推奨し、軽度から重度までの治療に対応。「自分の歯を残す」ことを大切にしています。

歯周治療

歯周病とからだの病気の関係

歯周病菌は血流にのり、糖尿病・心疾患・脳梗塞・早産・誤嚥性肺炎・骨粗鬆症など全身の健康に影響を及ぼすことが報告されています。虫歯や歯周病は生活習慣病と同様に予防が可能です。定期検診・メンテナンスでお口の健康を守り、全身の健康維持につなげましょう。

- 【糖尿病】

- 【認知症】

- 【動脈硬化・心臓疾患】

【糖尿病】

糖尿病の人は歯周病にかかりやすく、また歯周病が糖尿病を悪化させることが分かっています。歯周病菌の毒素がインスリンの働きを妨げ、血糖値を上げるためです。つまり、歯周病と糖尿病は深く関係しており、双方の治療がそれぞれの改善につながる可能性があります。

【認知症】

最近の研究で糖尿病が認知症の危険因子になることがわかってきました。糖尿病の人はそうでない人と比べ、認知症の発症する確率が2~4倍にもなると言われています。つまり、歯周病によって進んでしまった糖尿病が、さらに認知症を進ませる可能性があるのです。

【動脈硬化・心臓疾患】

歯周病菌などの細菌感染は動脈硬化の要因と考えられています。細菌が血流に乗って全身に広がり、動脈硬化を引き起こす物質を生み出すためです。さらに、血管内に沈着物がたまり、血流が悪化することで心疾患を招く可能性もあります。

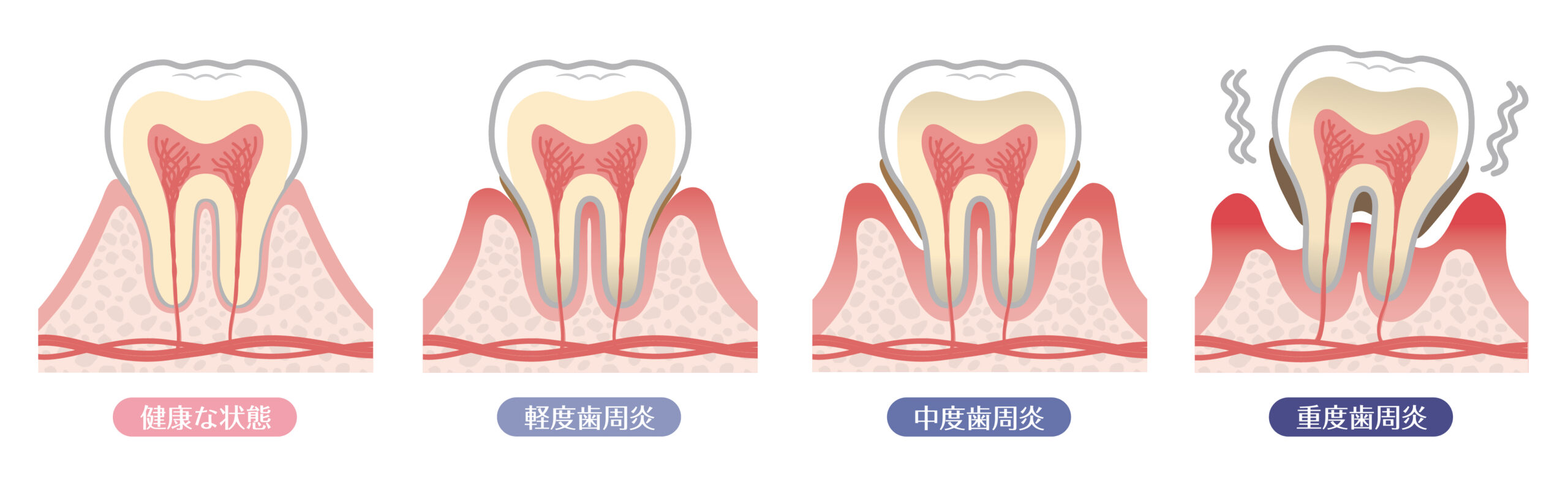

歯周病の進行について

歯周病菌は血流にのり、糖尿病・心疾患・脳梗塞・早産・誤嚥性肺炎・骨粗鬆症など全身の健康に影響を及ぼすことが報告されています。虫歯や歯周病は生活習慣病と同様に予防が可能です。定期検診・メンテナンスでお口の健康を守り、全身の健康維持につなげましょう。

1歯周炎(軽度)

歯と歯茎の間に歯石(プラーク)がたまって歯茎が腫れ、出血しやすくなっています。歯を支える骨にはまだ影響はありません。

2中等度歯周炎

歯と歯茎の間に歯石(プラーク)がたまって歯茎が腫れ、出血しやすくなっています。歯を支える骨にはまだ影響はありません。

3重度歯周炎

歯と歯茎の間に歯石(プラーク)がたまって歯茎が腫れ、出血しやすくなっています。歯を支える骨にはまだ影響はありません。

歯周治療の流れについて

歯周病の検査を行ってお口の中の状態を調べます。その状態に合わせて歯みがき指導や歯石除去により歯垢の除去を行います。

1 歯みがきと歯石除去

まず精密検査で歯ぐきや歯槽骨の状態を確認し、治療計画を立てます。原因除去のため歯磨き指導を行い、歯垢を除去することで炎症を軽減。正しい歯磨きで歯ぐきが引き締まり、歯石が取りやすくなります。歯石を除去すると細菌が減少し、さらに歯ぐきが健康になります。

01 – 歯周病の検査

歯を支えている骨の状態を検査するためのレントゲン撮影や、歯と歯肉の境目の溝(歯周ポケット)の深さを検査します。

02 – 歯磨きの練習

プラークを除去して炎症をなくし、腫れた歯ぐきを引き締めます。

03 – 大まかな歯石除去

スケーラーと呼ばれる器具を用いて、水をかけながら超音波で大きな歯石を壊して取ります。

04 – 歯ぐきの下の歯石除去

器具を使って一本ずつていねいに歯石を取ります。歯ぐきの奥に隠れた部分にある歯の根に付着した歯垢や歯石、さらに歯周病菌に感染した歯質などを特殊な器具を使って1本ずつ丁寧に除去する方法です。

2 修復物や咬み合わせのチェック

歯磨きと歯石除去で歯ぐきは改善しますが、再発防止にはお口の環境を整えることが重要です。不適合な修復物の除去や咬み合わせの調整を行い、必要に応じて抜歯も検討します。基本治療で歯ぐきが安定した後、再検査を行い、状態が良ければメンテナンスへ移行します。

3 歯周外科処置

深い歯周ポケットが残ると再発の危険があるため、必要に応じて歯周外科処置を行います。これにより歯槽骨の形態を改善し、清掃しやすい環境を整えます。保険外ですが、症例によっては歯周組織再生療法で歯槽骨や歯ぐきを回復させることも可能です。治療後は精密検査で効果を確認します。

4 メンテナンス(定期検診)

歯周治療後は歯周病にならないために、また安定したお口の状態を維持するためにも定期的なメンテナンスによる定期検診が最も有効な治療方法です。定期検診で行う「プロフェッショナルケア」とご自宅で行う毎日の「セルフケア」、日々の積み重ねが歯周病治療にとって最も重要と言われています。